北京提出2015年自行车出行比例超两成

2010-01-25 13:38:46 来源: 京华时报(北京)

核心提示:北京市政府有关部门称,自行车出行将纳入北京市交通规划,2015年,自行车出行比例占23%。

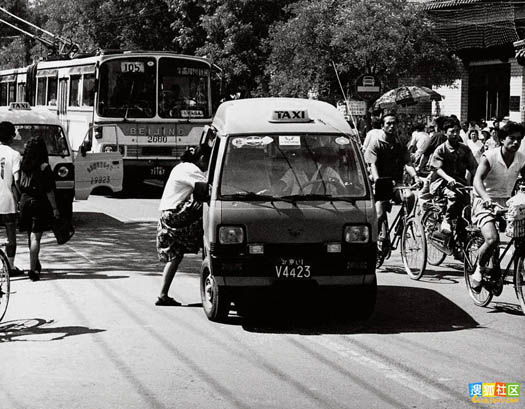

京华时报1月25日报道 2009年的北京交通显得有些无奈和尴尬,一方面,为了保住蓝天,为了缓解拥堵,优先发展公交,根据尾号限行车辆;另一方面,私家车正以前所未有的速度增长,去年底突破400万辆,交通拥堵的情况并未得到根本改变。与此同时,自行车出行比例却在逐年下降。

在“两会”召开之际,交通问题再次提上议程,人大代表和政协委员纷纷建议,在落实公交优先的同时,引导市民选择自行车等绿色出行方式。市政府有关部门称,发展自行车交通出行目前已经进入了日程。自行车出行将纳入全市交通规划,2015年,自行车出行比例占23%。

在汽车的“道路拥堵”时代,昔日“三大件”之一的自行车会否复兴,不是作为健身工具,而是城市交通主力呢?

自行车将纳入交通规划

随着国人对私家车的憧憬,路上的汽车越来越多,留给自行车的路面越来越少,而自行车的出行比例也不断下降。数据显示,2009年1到4月,北京市民的自行车出行比例只有19.7%,比2008年同期下降0.6%。

政府部门相关人士透露,根据北京市政府公布的《建设人文交通、科技交通、绿色交通行动计划(2009到2015)》,2015年北京市交通总体的出行格局将变为,公共交通占45%,小汽车出行占22%,出租车占8%,而自行车要达到23%。

该人士表示,面对机动车快速增长的形势,必须力保自行车出行比例在20%以上,同时大幅降低小汽车的出行比例。政府将采取措施引导、鼓励市民使用自行车。

北京市交通部门相关负责人透露,自行车交通出行将纳入全市交通规划。为推动自行车交通出行,保护自行车的路权,今年北京市将建立两个自行车出行示范区。

自行车交通规定拟修订

据介绍,近年来随着机动车数量的增长和自行车出行比例的下降,原本很多主干道上的自行车道已经逐步变成了机动车的辅路,此外,一些路面原来的自行车道被施划为了公交专用道,有的道路虽然有自行车道,但遇到公交港湾,就形成了自行车和公交车同道的局面。

针对这些问题,北京市将修订或废止不利于自行车交通的管理规定,在道路两侧设置自行车的专用道,以保护自行车的出行路权。

胡同内自行车优先通行

根据规划,北京市将利用二环路以内的胡同、中心商业商务区,以及新建的住宅区等地区建设自行车专用系统。比如已划定的历史文化保护街区和二环路以内地区,尤其是皇城范围,目前的道路空间尺度要维持现状,因此,在对胡同整体格局实行原貌保护的前提下,交通部门将按照行人、自行车和小型公共汽车的优先次序合理利用道路资源。按照规划,在旧城区,交通、规划等部门将利用胡同和街坊路开辟自行车或行人专用系统,优先通行。新建住宅区也将建设良好的自行车交通。

换乘站设自行车停车场

能否方便地换乘其他公共交通工具,是很多市民选择自行车出行的重要考量依据。为此,北京市要建立分工明确、运行高效的由公共汽(电)车、普通机动车、自行车和行人等各类交通有机衔接的道路交通运行体系。

交通部门将为自行车短途出行及换乘公共客运交通的市民创造良好条件,在中心城主要客流集散中心、公共客运交通中心站及换乘枢纽站建设自行车停车场,以改善不同客运方式衔接换乘条件。此外,随轨道新线同步建设驻车换乘停车场和自行车停车场。

今年增设149个租车点

从家到公交、地铁站,从公交、地铁站到最终目的地被称为公共交通难以覆盖的“最后一公里”,是公共交通的死角;而自行车租赁是消灭这个死角最好的选择。政府将大力扶植自行车租赁行业,通过自行车公共租赁点覆盖面的扩大,吸引市民用自行车解决“最后一公里”的问题。

为此,北京将在地铁站、公交枢纽等重点地区大力扶持自行车租赁业发展,到2012年形成约500个租赁点、2万辆以上租赁规模;到2015年形成约 1000个租赁点、5万辆租赁自行车的规模。仅在今年,北京市就将在地铁4号线等沿线有条件的地铁车站设置149个公共自行车租赁试点。

委员声音

鼓励自行车出行政府要保障硬件

北京市政协委员、北京麋鹿生态实验中心副主任郭耕曾经提交过一份提案,建议政府加大对自行车交通出行的引导。

当记者告诉郭耕,市政府确定要大力倡导发展自行车等低碳交通,并将要力保2015年北京自行车出行比例达到20%以上时,郭耕对政府重视自行车交通出行表示欢迎。“作为低碳、绿色的出行方式,自行车承担的交通出行越多,大气污染和交通拥堵就能得到更多的缓解。”

郭耕表示,目前北京自行车出行堪忧,“我太太每天都骑车上下班,越来越感到危险,走着走着自行车道就被公交站台,或者机动车停车位给吞噬了,只能冒险进入到机动车道。”郭耕说,仅凭呼吁或者倡导是无法吸引市民去选择自行车交通出行的,政府应该加大硬件建设,为自行车开辟专用道,做到小汽车、公交车、自行车各行其道,各得其所。

试点思路

示范区内自行车专用道成网

据了解,为推动自行车交通出行,保护自行车的路权,今年北京市将建立两个自行车出行示范区,示范区选定在了广安门内大街、中关村西区。目前这两个示范区具体的示范改造工程尚没有具体确定的方案,但其思路已经基本形成。

北京市交管局原副局长、总工程师段里仁教授介绍,示范区首先会考虑对自行车专有路权的保护,在示范区内道路两侧通过一些交通设施设立自行车专用道,禁止机动车、公交车侵占自行车道,这些自行车专用道还要尽可能连接成网,以确保自行车出行快捷、便利。

其次,要方便自行车和其他公共交通工具的衔接,比如在公交站、地铁站周边专门为自行车停放设置停车场地。

此外,在交通管理方面,通过在道口施划一些自行车候车线,或者对交通指示灯进行调整,以减少自行车和机动车出行之间的交叉,提高自行车的安全性。

>>探访

非机动车车道成了停车场

日前,记者来到将成为自行车交通出行示范区的中关村西区。所谓的“中关村西区”东起中关村大街,西至苏州街,北起北四环路,南至海淀镇南街,这里原本是北京最繁忙的IT产业基地,东北有海龙大厦、鼎好商城,东南有新建的新中关购物中心等休闲购物场所,而进入西区的腹地则是林立的写字楼。

记者发现,这里由于既是商业区,又是办公区,很多市民都是开车前来购物或者上班,结果造成周边车位捉襟见肘。比如中关村北一街,记者开车进入后便排起了长队,原本就不宽的道路上,还有市民违规在路边停车占据了非机动车车道,虽然有保安引导车队前往大厦下面的地下停车场,但还是有很多车主在道路上绕圈希望不花钱在路边停车。

在中关村西区骑自行车的人并不多,几名骑自行车的小伙子也都是附近大学的学生,他们反映,在中关村西路的一些较宽的道路上还有非机动车道,但由于有违规占道停车,他们经常要从非机动车道骑入机动车道,此外,还有很多路口只有一个红绿灯,没有左转灯,骑车左转时经常和直行的小汽车发生交叉,觉得挺危险的。

记者发现,其实中关村西区的南侧和东侧就是地铁10号线和4号线,不过有些有车族不愿意乘地铁前来上班,“从地铁中关村站下来走到办公室还得将近 20分钟,打车不划算,还不如开车过来方便。”在西区腹地创富大厦工作的马先生说,如果将来建成自行车示范区,有连续的自行车专用道,而停车费的价格会大幅增长,自己会考虑选择地铁换自行车的出行方式。

新闻背景

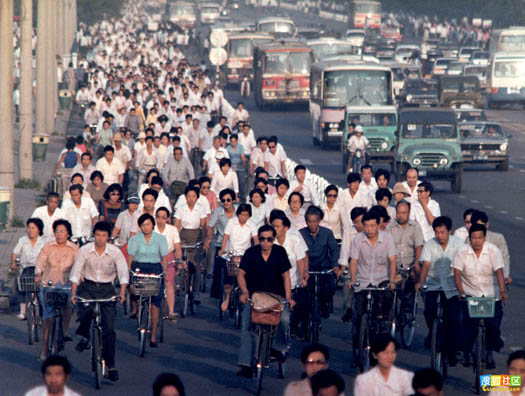

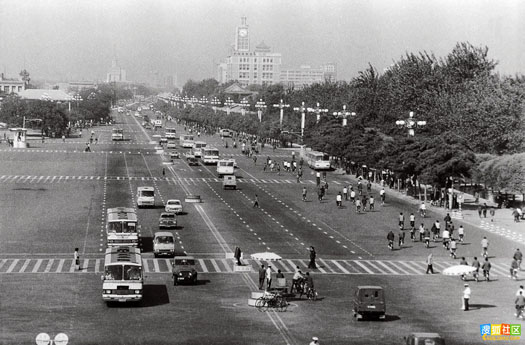

曾几何时,自行车是一个殷实家庭的象征;曾几何时,长安街上的自行车如同潮水一般在一个个红绿灯之间涌动……然而随着机动车的增多,公交地铁的发展,自行车渐渐被边缘化。2009年随着北京市机动车总量突破400万辆,“低碳、绿色出行”的主张开始呼之欲出,差点儿被遗忘的自行车重新回到了人们的视线之中。

过往 与缝纫机手表齐名“三大件”

1月23日上午,天气晴朗。老周习惯性地推出了锁在车棚里的“永久”牌自行车,蹬着踏板,上路。

这是老周的第四辆自行车,车如其名,它跟腿似的,永久地长在了老周身上,10多年来一直没有换过。不论去哪儿,无论路途长短,他都骑着它,一路同行。只是,与他当年同骑自行车出行的人越来越少,物是人非。

老周是中国人民大学的教授,说起自行车的过去,他如数家珍。

1961年,7岁的老周开始学骑自行车,并且拥有了人生的第一辆自行车,“那种大轱辘的,24式的,很破旧,锈迹斑斑”。现在看来,那是一辆破败不堪的自行车,但在当年却着实风光了一把。老周每天都骑着上下学,因车后座能载人,总能吸引好多小伙伴搭车。

老周说,在计划经济时代,自行车是短缺产品,主要有“飞鸽、永久、凤凰”三大品牌,一个家庭能够拥有一辆自行车,那是一件非常值得炫耀的事情。正因为如此,在上世纪50至80年代,自行车一度与缝纫机、手表齐名统称家庭“三大件”。

发展 每户至少有两辆自行车

在自行车的年代,大街上几乎没有小轿车,马路上奔跑的基本都是自行车。而根据当时的统计数据,上世纪50至70年代,我国自行车迅猛发展,数量首次突破100万辆大关。

老周也说,不管是农村还是城市,当时刮起一股自行车旋风。每个家庭,都以拥有一辆自行车为目标。“像现在结婚要组奔驰、宝马的豪华车队,那时候谁家结婚,能够组一个5辆自行车以上的自行车队迎娶新娘,也是一件让人羡慕的事。”

1963年,老周拥有了第二辆自行车。“这次是一辆崭新的自行车,156元。”老周回忆说,当时还需要用票证才能买上,相当于当时普通家庭5个月的收入,“着实心疼了一把”。

但进入上世纪80年代末,自行车已经不是什么新鲜物件,每个家庭都至少有两辆,自行车成为了名副其实的交通工具。“街坊邻居的,谁家遇上急事,相互间借个自行车用用,也不再像以前那样难开口。”

老周的家里也是一样,只要是上班、上学的,每天都骑着自行车来来去去。

高峰 每天六成市民选择自行车

北京市公安局交管局原副局长段里仁教授有着北京自行车发展的完整数据。

“北京自行车拥有量增长率有三个峰值,分别是1981年、1985年和1988年。”段里仁介绍,1981年全市自行车突破150万辆;1985年达到280万辆,比上一年猛增8万辆;而1989年自行车数量已经突破了400万辆。

“到80年代中后期,骑自行车已经不再是什么风光的事情了。”老周说,每天上下班要骑一个多小时,到冬天的时候,戴再厚的手套都觉得手冷。80年代的长安街上,遇到早晚上下班时,自行车就像潮水一样,从一个交通灯涌向另一个交通灯。

根据数据统计,在1986年,自行车出行比例达到60%的峰值,每天有六成的市民出行都是依靠自行车完成的。

“大家为什么都选择骑自行车呢?”老周认为,一方面是当时的公交车和地铁线很少,早上上班赶时间不愿意换乘、等车耽误事,而更重要的原因是当时大家都不富裕,如果坐公交和地铁,一个家庭一个月要多支出10多块钱,相对当时的收入实在是一笔不小的开支。

>>网友热议

爱她,就送她 一辆自行车吧

“当汽车越来越横行,当单车越来越衰微,当生活越来越拥挤,当爱情越来越空虚,你是否渴望回到17岁,听着那首熟悉的《单车恋人》,让长发随耳边的煦风轻轻颤动。爱她,就送她一辆自行车吧,与你相爱的人,一起出行。”

网友“蓝烟”一篇名为《爱她就送她一辆自行车吧》的帖子引起网民热议。大多数网友认为,骑自行车出行,或者送爱人一辆自行车,是件浪漫的事情。

自行车, 爱你真的好难

“好像很久以前的某一天,城市就不属于我们了。钢筋混凝土的摩天大楼组成的城市森林,早已成了汽车的天下。四个轮子成了城市的主人,我们则像是寄生者,在钢铁生物的躯体内依赖着寄主,双脚像是备用轮胎一样被收藏在车厢里,只能透过车窗观望外面的风景,却完全触摸不到这个越来越高越来越快的城市。”

这是当下一位网友的自白。面对北京400多万辆机动车,每天还有1000多辆的小轿车的增速,想要重新骑回自行车也面临着众多难题。

没落

“骑自行车看起来很掉价儿”

90年代中期,私家车开始逐步进入一些富裕家庭,但对于大多数普通家庭来说仍然是一个遥不可及的梦想。段里仁教授介绍,1993年,北京市自行车拥有量突破600万辆大关,此后北京市自行车拥有量的增势就明显减缓,自行车的出行比例也逐步下降。1990年自行车出行比例还能在全市交通出行量中占 57%,以后逐年下降,到2000年就只有40%了。

“当时有一种很不好的社会风气,觉得骑自行车是一件很掉价儿的事情。把原本应该好好传承下去的环保出行方式给扼杀了。”北京大学社会学教授郑也夫是名坚定的自行车族,从小到大,他一直坚持步行、公交和自行车出行。

“领导坐专车,大款开小车,小款打出租,好单位有班车,最后只有穷学生和平头老百姓骑自行车了。”郑也夫教授说,有一次他受邀参加一个重要的国际会议,但当他骑自行车到钓鱼台国宾馆大门时却被门卫拦住,原因就是宾馆内没有自行车停车位,如果非要进入,首先必须把自行车放到外面。

段里仁教授认为,除了社会认知的变化外,北京自行车出行比例的下降是城市机动化的必然结果。“我们过去公交、地铁不发达,自行车远程出行比例过高,本来就是不正常的。当公交、地铁开始迅速发展,小汽车也开始进入家庭,大家必然会选择更加舒适的出行工具。”

回归

交通拥堵使人重新想起自行车

根据交通部门统计数字,从新世纪开始到2009年的这10年,是北京市自行车出行比例急速下降的10年,2009年北京市自行车出行比例仅有20%不到,比2000年减少了一半还多。

在自行车出行比例大幅度下降的同时,北京市开始面临着空气质量严重下降和交通拥堵日益严重的两大问题的考验。“1998年、2001年最明显,当时我们盼到一个蓝天那真是会觉得非常高兴。”全国政协委员、环保组织自然之友的创始人梁从诫介绍,随着机动车的大幅增加,北京市1998年空气质量达标天数只有19%。

而到2009年12月,北京市机动车总量突破了400万辆大关,据专家解析,如果以车长4.5米、车宽1.7米的普通桑塔纳轿车为例,400万辆车首尾相连,长度可达到1.8万公里,几乎可绕半个赤道。

而如果按环线来描述,北京二环路全长为32.7公里,双向共6车道,若按照一辆小汽车4.5米长计算,二环路全排满可容纳近4.36万辆车,三环路可容纳6.4万辆车;四环路可容纳约11.61万辆车。3条环路排满也只能容纳22.37万辆车,仅占400万辆的5.6%。这意味着,北京市每100辆车中如果有6辆车同时上了这3条环路,3条环路就将处于瘫痪状态。

自行车出行比例不能再下降了!众多环保领域和交通领域的有识之士发出了自己的声音。同时,有切肤之痛的普通老百姓也用行动表明了态度。

家住南二环的老黄就是在这种情形下开始了自己的自行车回归之旅。在买车前,老黄一直是骑自行车上下班。2006年,老黄买了一辆轿车,告别了骑自行车上下班的历史,但从此却麻烦不断,不是经常上班拥堵,就是路上出现剐蹭。2008年奥运期间,老黄响应政府号召,再次回到了公交+地铁+自行车的出行方式。

自行车出行困境调查

自行车是医治北京交通的万能药么?在交通拥堵严重的当下,重提自行车交通出行是形势所迫,还是理性回归?对于政府为引导自行车出行而将要采取的新政策,普通市民、环保组织以及自行车行业和交通专家各有什么反应,制约北京市发展自行车的因素究竟有哪些呢?日前,记者就北京发展自行车交通出行进行了调查。

困境一

骑车上下班时代不复返

骑着自行车去上班?在国贸一家大型外资企业工作的刘畅将脑袋摇得跟拨浪鼓一样。2005年,刘畅搬进了朝阳北路新建的一片小区里。“当时将房子买在这里,相当大的一个原因是出于上下班的交通考虑。”刘畅说,刚到这个小区,他就发现小区外300米开外有一个公交站,其中有公交车可以直达国贸。

“我当时的设计是每天在家里吃完早餐,溜达到公交车站,坐半个小时的公交车到国贸,下车后再溜达着去公司。”刘畅告诉记者,当他搬进小区后,便发现真实的出行和自己的初衷有不小差距。

首先从家到公交车站的一段距离便超过了刘畅的判断,刘畅所在的小区属于大型居民区,从家里走出小区就得5分钟左右,再加上从小区到公交车站的几百米,每天到公交站台就需要10分钟。

此外,公交车的晚点经常让刘畅在站台等候10到20分钟,最后不得不跟随着庞大的人流挤进高密度的公交车。朝阳北路和三环路时不时的拥堵更让他无法拿捏出门的时间,公交车到站后,他经常是小跑着前往公司。2007年,刘畅终于加入了“有车一族”。

“开车是很堵,但确实很舒适。下电梯到车库,上电梯到公司,车内的空间完全属于我自己。”听说北京将倡导自行车出行,刘畅摇头说,“自行车是很环保,但骑着自行车闻着一路的尾气对我自己可不环保,即便从家里骑到单位,我也没有地方存自行车,骑车骑出一身汗,怎么能马上工作。”

“如果让大家骑自行车,第一,写字楼内能把自行车推进来。第二,公司要准备浴室,把汗洗了才能工作!”刘畅笑道。

困境二

挤占自行车道情况日益严重

早在2005年,我国著名环保社团自然之友就开始了一项长达5年之久的社会调查。调查显示,北京自行车道被严重挤占,公交和私家车成了自行车一族最危险的“对手”,汽车尾气、噪音等也严重影响骑车人的健康。

根据上百名环保志愿者的现场骑行调查,在四环内特意寻找的、公认比较适合骑行的28条道路中,仅有18条道路基本达到了“安静、林荫、安全、车少” 等要求,而且主要集中在后海北河沿、文津街、东交民巷、德胜门东滨河路、亮马河南路、阜成路、天坛路等次干道和公园周边。而诸如北四环中路、地安门东大街、崇文门内大街、东单北大街等环线和主要大道却普遍存在“车多、乱、嘈杂”等现象,非常不适合骑行。

>>专家支招停车位不能占自行车道

环保专家梁从诫认为,目前机动车的出行数量激增严重损害了骑车人路权和自行车交通资源。

梁从诫建议,首先应改善自行车道路的设计。原有道路应保留或改造自行车道,新建道路应该规划出自行车道。自行车道宽度应落实“主、次干道大于3.5 米,支路大于2.5米”,宽度不足的自行车道要加宽。此外,为保障骑车人的路权和行驶安全,建议用固体结构将机动车道和自行车道分开,使其不能互相穿越。机动车停车位不能占用自行车道,并运用相应的规划手段,在十字路口右转时优先让非机动车通过;自行车左转和机动车左转同步。

困境三

自行车租赁行业缺政策支持

北京奥运会后,自行车租赁点不再是新鲜玩意儿。从地铁长椿街站的西南口出来,就能看到在原来自行车停放场内,停靠着一排样式统一的自行车。管理员老陈说,这些都是贝科蓝图公司的自行车,只要办张相当于租赁卡的会员证就能随便用车。

老陈最近的工作不忙,因为办证的人比去年少了很多。“该办的都办了。”老陈说,这里打车特别难,等公交车的人也特别多。去年广安门外很多小区的人都办了会员证,从地铁出来,骑车不到10分钟就回家了。

“办证的基本都是天天骑车换地铁的,临时性的基本没有。”老陈说,办证要400元押金,再交100元能全年随便骑,计时收费是5元/小时,20元/天,“很多想临时骑车的人一听收押金就走了。”

北京的自行车租赁由来已久,过去主要是提供给外国游客,奥运会后逐步扩大规模。贝科蓝图属于其中较活跃的企业,对于经营情况,该公司总经理王勇坦言很辛苦。一方面是业务量增长不大,另一方面运营成本很高,该公司基本没有实现盈利,但在硬件建设和员工成本方面已支出3000多万元。

王勇分析,业务量增长慢的一个原因是网点覆盖范围不够大,吸引力有限。但公共自行车租赁没有独立的政府监管部门,项目申请时租赁公司不得不经历重重关卡,不利于扩大网点。而政府的支持也至关重要。“贵宾卡客户每年仅收100元,每天不到三毛钱,比公交车还便宜。自行车公共租赁应该属于准公益性事业,政府应该支持。但政府每年投资几十亿元用于公共交通建设,公共自行车作为公益事业却未被纳入政府公共交通的行列。”

>>专家支招 自行车租赁依靠地铁发展

段里仁表示,北京大力倡导公交优先,但公共交通有死角。“从家到公交车站或地铁站;从公交车站、地铁站到最终目的地之间的距离是公共交通无法覆盖到的。”这段距离让很多人宁可忍受拥堵,也要驾车出行。由于目前自行车保有量不断下降,而公交地铁周边自行车停放场地有限,自行车租赁应当成为填补这个“死角”的重要方式。

一方面政府通过对租赁企业给予政策优惠或直接补贴,帮助其发展,另一方面北京应该抓住大规模发展轨道交通的契机,将过去“摊大饼”的出行格局改为 “串糖葫芦”的格局,以每一个地铁站作为一个糖葫芦的核心,中心商业区以步行、自行车为交通主导,周边服务区和外围居民区以公交、有限的机动车为交通工具。

“只有大力发展轨道交通为骨干的公共交通,才能保住北京的自行车优势。有针对性的发展自行车出行也将促进公交优先理念在市民出行实践中的实现。”段里仁表示。

>>专家支招

应对自行车交通重新定位

北京市公安局交管局原副局长、总工程师段里仁教授研究交通问题30余年,他是最早一批关注自行车交通出行的专家。早在1994年,段里仁便发表过两篇重要论文,《自行车交通的发展:过去,现在和将来》,以及《北京的自行车交通及其管理》,他也是大力倡导发展自行车出行的专家之一。

在段里仁教授看来,部分市民对自行车出行的不积极,主要原因是对自行车出行的定位不明确。“交通可分为点、线、面三类,相应的交通工具也可以分为这三类。”段教授解释,航空服务、长途车等属于点对点的服务,公交车、轨道交通出行则属于柔性或者刚性线交通,而步行、自行车、小汽车等交通出行则属于“面交通”。

“不同的交通出行方式应当有各自不同的定位。”段教授介绍,自行车的车速一般为每小时11到14公里,按照骑行半个小时作为可承受耗时计算,自行车可以承担的最远出行距离应该是5到7公里。

“北京过去是自行车王国,那是因为过去我们的轨道交通、公交车等线交通工具不发达,老百姓出行只能选择自行车。”段里仁说,自己过去上班也要骑两个小时的车,现在回想起来还有些苦不堪言。而随着经济生活的提高,人们购买小汽车本来无可非议,但对小汽车的无节制使用,导致了道路供应跟不上交通需求,为了缓解拥堵,自行车道便相应地让位给了小汽车,但仍然赶不上汽车的增长,结果便陷入了“路越宽,交通越堵”的恶性循环。

“线交通和面交通的错位让很多人对自行车留下了不舒服的印象。”段里仁教授认为,在当下的北京,自行车的出行定位应该明确为依托于轨道交通、快速公交等线交通方式,解决公共交通无法覆盖的“短距离出行需求”。